KUNSTSCHAUFENSTER

Das Wohnprojekt Kohlenrutsche, am Tabor versucht seit seinem Einzug 2019 mit einem Kunstprojekt eine Öffentlichkeit im neuen Stadtviertel herzustellen. Wir laden Künstler:innen, mit Bezug zur Nachbarschaft und der Geschichte der Leopoldstadt ein, sich mit Formen und Bedingungen des Zusammenlebens und der Stadt zu beschäftigen und eine Fensterfläche in der Erdgeschosszone unseres Hauses zu gestalten.

Konzept & Organisation: Sabine Bitter, Christina Linortner, Helmut Weber, Julia Wieger

Ziele des Kunstschaufensters sind:

- Durch kulturelle Veranstaltungen wie z.B. Künstler:innengespräche und die künstlerisch-visuelle Setzung eine Öffentlichkeit herzustellen, die das Viertel belebt und eine aktive, kreative Nachbarschaft fördert.

- Sichtbarmachung künstlerischer Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum.

- Besondere Förderung lokaler Künstler:innen und Stärkung der lokalen Künstler:innencommunity.

- Das Projekt möchte den Austausch und das gemeinschaftliche Erleben im städtischen Raum stärken und zur kritischen Reflexion über die Formen und Bedingungen des Zusammenlebens und der Stadt beitragen.

- Verstärkung der Identität des Grätzls

- Förderung und Stärkung von inklusiven, diversen, gender sensitiven und anti-rassistischen Positionen und Praktiken durch kuratorische Programmierung.

Die Projektgruppe wurde im Sommer 2025 mit Michael Klein und Thomas Schoiswohl erweitert.

2025 wurde unser Program von der Stadt Wien mit der Förderung “175 Jahre Leopoldstadt” unterstützt.

Ricarda Denzer

Listening to Objects

“Wenn ich mich hörend auf die Welt einstimme, richte ich meine Aufmerksamkeit auf eine Erfahrung, eine Begegnung oder einen Ort. Das Hören als ein beziehungsorientierter Sinn ist mit einer physischen, sinnlichen Erfahrung in der Situation, mit Bewegung im Raum verbunden und steht in Verbindung mit anderen Sinnen und Medien.“

Das Plakatmotiv zeigt eine Montage aus der performativen Fotoarbeit Listening to Objects (2023/25). Als kontinuierlicher Prozess wahrgenommen, stellen Horchen und Zuhören physische, performative Handlungen dar, eine kreative Teilhabe an der Welt, die eine kritische und fürsorgliche Handlungsfähigkeit befördern und alternative Erzählweisen ermöglichen soll.

Bezogen auf audiovisuelle bzw. installative Settings, bedeutet dies, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Erfahrung, eine Begegnung oder einen Ort zu richten. Um diesen ortsspezifischen Begegnungen Rechnung zu tragen, wurde die performative Fotoarbeit Listening to Objects entwickelt, die Denzer mit der Grafikdesignerin Hannah Sakai, der Performerin Nazanin Mehraein und dem Fotografen Michael Giefing ursprünglich auf der Impulstanz-Probenbühne für ihr Buch ganz ohr/ all ears (De-Gruyter, 2024) geschaffen hat.

Para-Listening, wie man diesen wechselseitigen Prozess zwischen Hören und Gehörtem/n nennen kann, macht ein konstitutives Spannungsmoment geltend, ein vielfältig aufeinander bezogenes „Mit-Sein“, das sich über jede vermeintliche Subjekt-Objekt-Differenz hinwegsetzt.

Ricarda Denzer ist Künstlerin und lehrt und forscht im Bereich der transdisziplinären Kunst. Neben ihrer Ausstellungstätigkeit hat sie zahlreiche Projekte realisiert, darunter Täuschungsmanöver zur Migrationsgeschichte in Allentsteig (2005), restore, Site Santa Fe Biennale, New Mexico, USA (2007), oder aktuell den Gedenkort Reichenau in Innsbruck (Werkgemeinschaft Bablick, Denzer, Machat, Zschiegner). Denzers Arbeit zeichnet sich durch audiovisuelle, orts-spezifische, kollaborative und performative Praktiken aus. Visuelle Wahrnehmung und Bildsprache werden durch das gesprochene Wort, die Stimme und das Zuhören als Methoden der situativen Forschung und Formfindung ergänzt. Sie war Co-Leiterin der Abteilung TransArts und lehrt an der Universität für angewandte Kunst Wien.

November 2025 – April 2026

Belinda Kazeem-Kamiński

To let them know, what we think about them

Yaarborley Domeï war eine westafrikanische Performerin, die 1896–1897 im Rahmen eines sogenannten Menschenzoos im Thiergarten am Schüttel in Wien gastierte. Während ihres Aufenthalts verfasste sie einen Brief, der am 18. Oktober 1897 in der Zeitung Wiener Caricaturen erschien. Eine Zeile daraus lautet: „I am writing all of this to you, so you tell the white people what I think about them.“ Dieser Satz bildet die Grundlage und inspirierte den Titel der Arbeit.

„To let them know what we think about them“ besteht aus drei Asafo-Flaggen, die Belinda Kazeem-Kamiński gemeinsam mit dem ghanaischen Flaggenmacher Baba Issako entwarf. „Asafo“ bedeutet „Kriegsvolk“ und bezeichnet traditionelle Krieger*innen-organisationen in Ghana, die ihre Gemeinschaften schützen. Asafo-Flaggen waren nicht nur Symbole, sondern visuelle Metaphern für gemeinsame Geschichte, Ereignisse oder Aphorismen.

Die Flaggen wurden von der Künstlerin als Gedenken an westafrikanische Performer*innen geschaffen, die im kolonialen Kontext in Wien auftraten. Hier für wählte sie drei Motive: ein Mädchenporträt nach einer Fotografie, vermutlich von Peter Altenberg; eine Hand mit dem Sankofa-Vogel, der aus der Adinkra-Zeichensprache stammt und die Notwendigkeit unterstreicht zurückzublicken, um die Zukunft zu gestalten; sowie eine Hand mit einer Erdnuss. Die Erdnuss verweist auf auf den wienerischen Begriff „Aschanti“, ursprünglichdie deutsche Übersetzung für „Asante“, das Volk des gleichnamigen Königreichs im heutigen Ghana.

Juni – November 2025

Andrea Ressi

Kritische Landschaften – Embleme der Ausbeutung

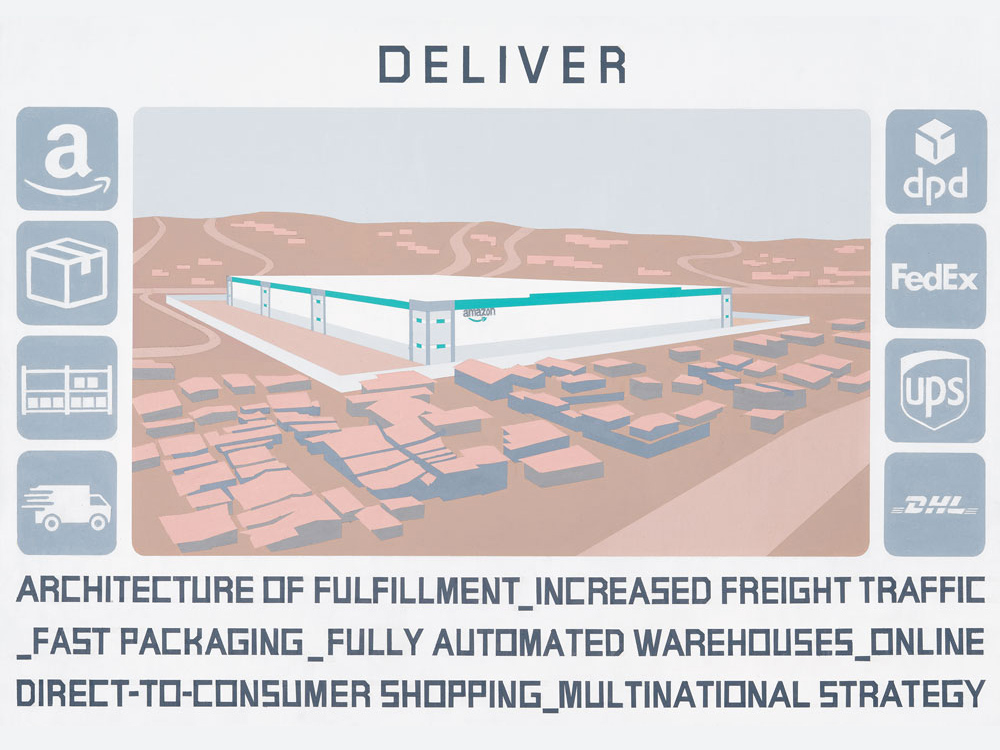

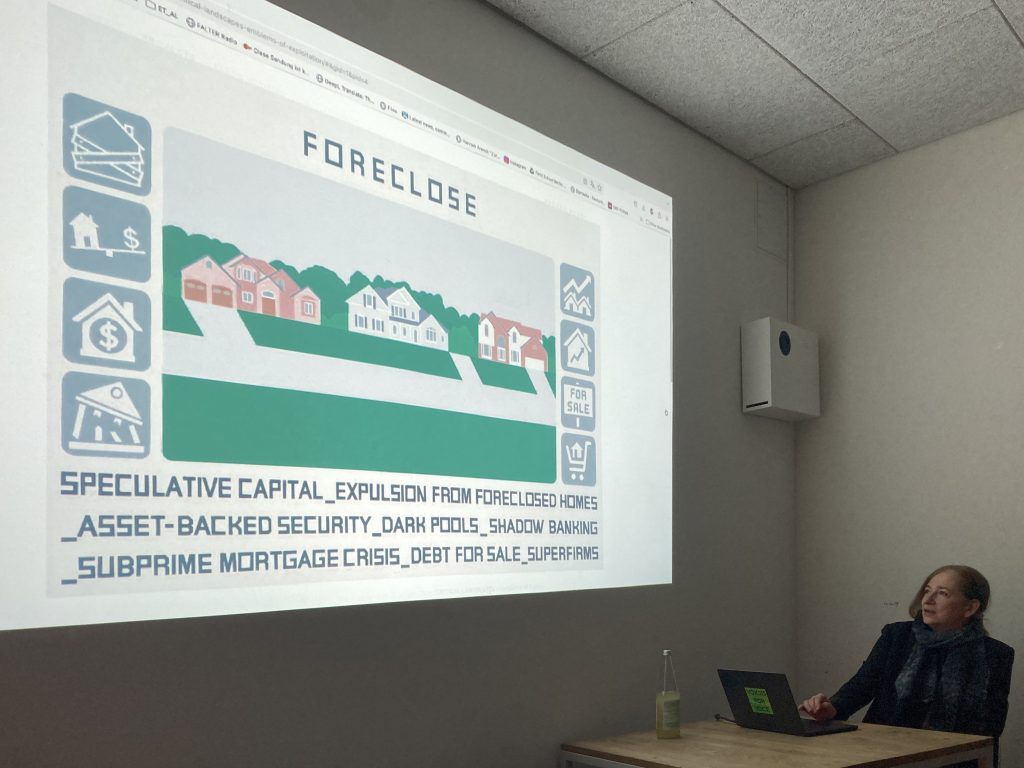

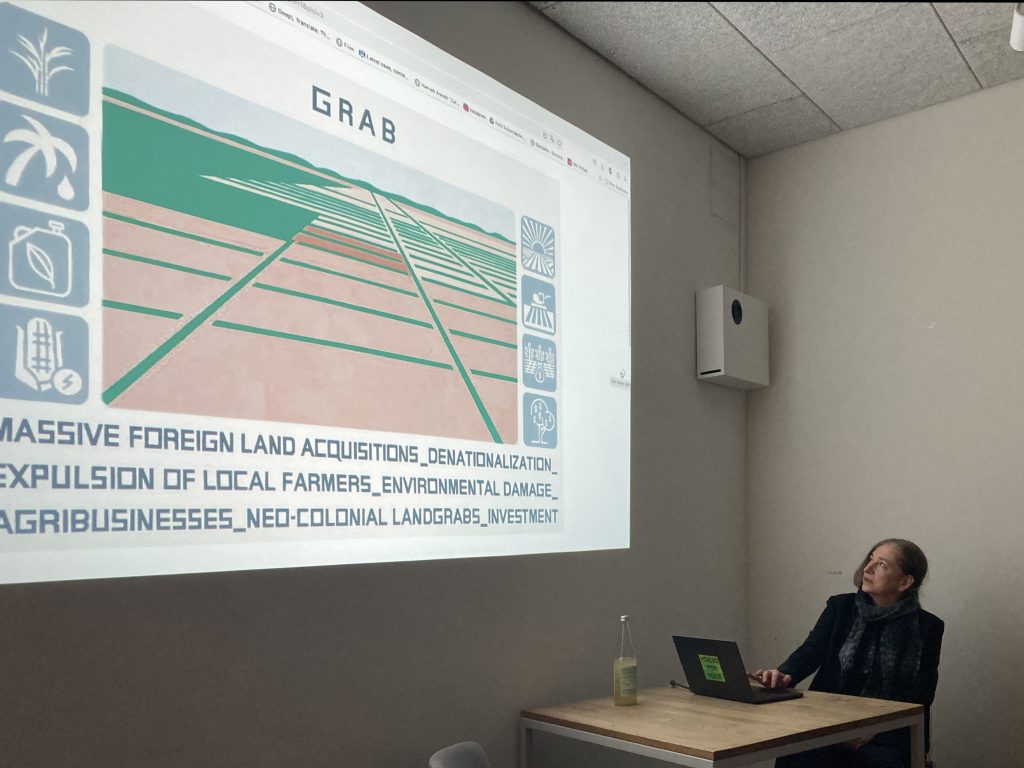

Andrea Ressis Kritische Landschaften – Embleme der Ausbeutung (2020/2021) zeigt Landschaften des 21. Jahrhunderts, die beispielhaft für die Ausbeutung von Ressourcen in einer globalisierten Welt stehen. „Unsere fortgeschrittenen politischen Ökonomien haben eine Welt geschaffen, in der Komplexität zu oft dazu neigt, extreme Brutalitäten zu produzieren“ schreibt die Soziologin Saskia Sassen in Ausgrenzungen: Brutalität und Komplexität in der globalen Wirtschaft.

Die Installation hier zeigt vier Sujets der 12-teiligen Serie, die die Auswirkungen und Verwerfungen dieser brutalen Ökonomien hervorheben. DELIVER, GRAB und STREAM zeigen die Folgen unseres tagtäglichen Konsums – von Energie, Nahrung und Daten – an Orten, die oft unsichtbar bleiben, wie Data Centers, Logistikzentren oder Agrarindustrien in den globalen Peripherien; SPRAWL adressiert den Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung in einer zunehmend urbanisierten Welt.

Die formale Sprache der Arbeit lehnt sich am Emblem an – einer Kunstform aus der Renaissance, die auf den ersten Blick rätselhafte Bilder aus dem Bereich der Natur, der Geschichte oder der Mythologie verwendet, die von erläuternden Texten –oft Lebensweisheiten, moralischen Verhaltensregeln oder auch politischen Themen – begleitet werden. Die Arbeit nimmt auch die Struktur des Emblems auf: sie verwendet dessen Elemente – Titel (Lemma), allegorische Landschaft (Ikon) und erklärender Text (Subscriptio) – und interpretiert sie neu als Zeichensysteme eines vom Menschen zerstörten Planeten.

Februar – Juni 2025

Catrin Bolt

Monokulturelle Stillleben

In Anlehnung an gemalte Stillleben zeigen “Monokulturelle Stillleben (2022) nicht verschiedene Früchte, sondern nur eine Frucht in Massen. Es handelt sich dabei um Lebensmittel, die an klassische Vorlagen erinnern, die, wie Fragmente davon, in scheinbar unendlicher Kopie abgebildet werden. Indem die Fotos Anleihe an barocken Stillleben nehmen, eröffnen sie eine Zeitspanne, in der sich der Stellenwert von Lebensmitteln, deren Produktion und Umgang damit stark verändert hat. Traditionelle Stillleben zeigen Reich-tum und Fruchtbarkeit, aber auch Vergänglichkeit in der Natur. Mit der massenhaften Darstellung des Gleichen wird die Entwertung der Produkte und deren Abstraktion zur Ware thematisiert. Die Fotos können als ein Abbild der Land-schaft gelesen werden: landwirtschaftliche Produktion bedeutet meist Monokultur, Massenproduktion und Reduktion auf wenige Pflanzen- und Tierarten. Die Marktlogik gestaltet nicht nur unser Essen, sondern auch unsere Umwelt und Umgebung. Stillleben sollen ansprechend und schön wirken. In der Serie analoger Fotogra-fien, zu der auch die präsentierte Arbeit zählt, wirken die Fotos über die Farbgebung von nur einer Frucht fast monochrom. Neben Zitronen zeigen weitere Stillleben der Serie auch Karotten, Kartoffeln, Paprika, Radieschen, Gurken, Wassermelonen, Weintrauben und Semmeln.

Mai 2024 – Februar 2025

Andrea Ancira, Gabriela López Dena & Maru Calva, (take-away archives)

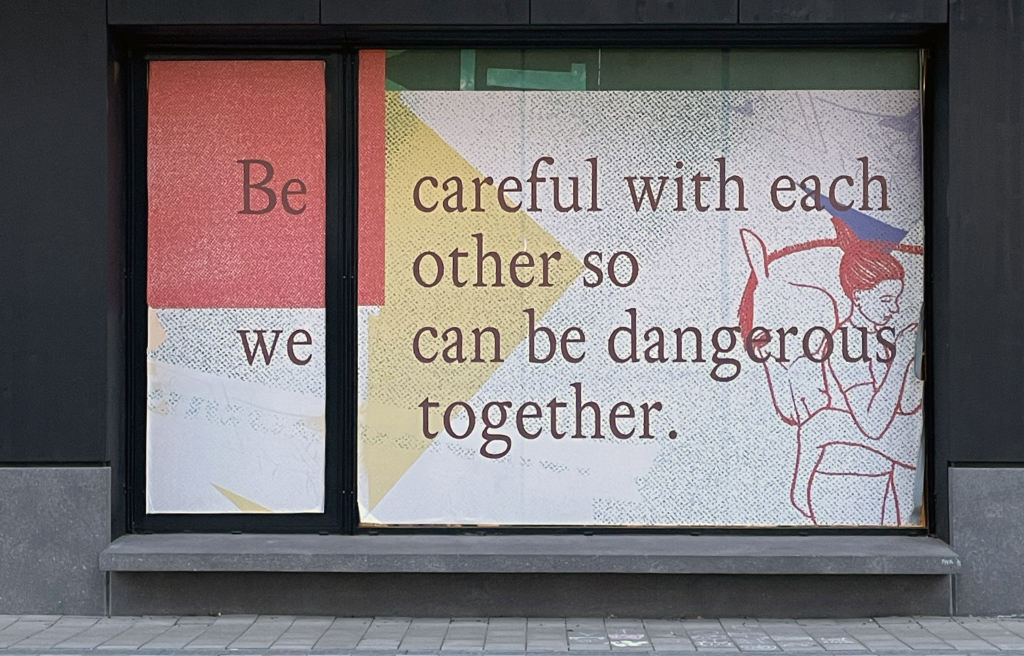

Lasst uns aufeinander schauen, damit wir gemeinsam gefährlich sein können

Welche Rolle und welchen Platz haben Affekt und Fürsorge in unserer Arbeit — für einen Körper, eine Gemeinschaft, eine Erinnerung? Dieses Poster ist Teil der (take-away archives), ein von Andrea Ancira und Gabriela López Dena kuratiertes Projekt, das Archivmaterial aus verschiedenen Sammlungen, die mit feministischen Kämpfen in Verbindung stehen, aktiviert und in Umlauf bringt.

Mit grafischen Elementen und Textteilen aus Julia Morandeira Arrizabalagas Buch “Cuidémonos entre nosotrxs para ser peligrosxs juntxs” (“Lasst uns aufeinander schauen, damit wir gemeinsam gefährlich sein können”) will dieses Plakat eine öffentliche Diskussion über die Politik des füreinander Sorgens beginnen. Morandeiras Buch befasst sich mit den affektiven Ökonomien, die durch soziale künstlerische Praktiken entstehen und den Strukturen der Unterstützung, die sie hervorbringen. Fern von moralisierenden oder individuellen Darstellungen werden affektive Ökonomien und Care-Arbeit in einer erweiterten, porösen, glitschigen und zähflüssigen Weise verstanden.

Referenz: Julia Morandeira Arrizabalaga, “Cuidémonos entre nosotrxs para ser peligrosxs juntxs”, Beta-Local, 2015, das Teil der öffentlichen Bibliothek von Aeromoto ist.

Design: Maru Calva

Juni 2022 – Mai 2024

Stefanie Seibold

Expropriating Appropriators*

Der Titel von Stefanie Seibolds Arbeit Expropriating Appropriators* lässt sich grob mit “die Aneigner enteignen” übersetzen. Er verweist auf unterschiedliche Momente der Aneignung von Mode, Körpern und Bilder, die in der Arbeit gleichzeitig zu sehen sind.

Stefanie Seibold hat über mehr als 20 Jahre Ausschnitte aus mainstream Modezeitschriften, wie z.B. der französischen Vogue, gesammelt, die ihrem queeren und feministischen Begehren Ausdruck geben. Aus diesem Archiv hat sie für das Fenster eine Collage zusammengestellt. In der Collage eignet sich Stefanie Seibold die Bilder von als Frauen gelesenen Models durch ihren queeren und feministischen Blick an und enteignet dabei den heteronormativen Blick der Modemagazine. Durch die Installation im Fenster, lehnt sich die Arbeit an das Format und die Ästhetik von Werbeplakaten im öffentlichen Raum an, deren vorherrschende Heteronormativität allerdings durch die Montage der Bilder, die Körper, Blicke und Kleidung der abgebildeten Models in Frage gestellt wird.

In einem Ausschnitt von einem Interview mit Elfried Jelinek aus dem Jahr 1989, das ebenfalls aus einem Modemagazin stammt, spricht die Autorin darüber, wie und warum sich Feministinnen für Mode interessieren. Das Gespräch mit Jelinek verdeutlicht die Ambivalenz, die notwendiger Weise in Prozessen der Aneignung vorherrschender kultureller Bilder und Praxen zu finden ist.

Die Künstlerin Peggy Buth schreibt über Stefanie Seibolds Praxis: Stefanie Seiblod untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit Formen gesellschaftlicher Performativität und Möglichkeiten ihrer Transformierung und Resignifizierung. In Live-Performances, Videound Soundarbeiten sowie (Archiv-) Installationen reformuliert Seibold einflussreiche Rituale, Gesten und Sprechakte, mit denen Subjekte gebildet werden. Sie eignet sich aus den heterogenen Feldern des Mainstream, der Subkultur als auch der Avantgarde Bilder

und Texte an, die sie in einer Art subjektivem Archiv verknüpft. Ihr Interesse gilt der Herstellung von Räumen, die Strategien von Sichtbarkeit befragen sowie fixierte Bedeutungsfelder verschieben, um neue narrative Strukturen zu entwickeln und anzubieten.

*as coined by Craig Owens

August 2021 – Juni 2022

Petja Dimitrova

Let’s Organize!

Eine Serie von Zeichnungen von Petja Dimitrova für die UNDOK-Kampagne zur Unterstützung von Selbstorganisierung undokumentiert Arbeitender

Du arbeitest ohne Aufenthaltspapiere oder Beschäftigungsbewilligung? Du musst länger als 12 Stunden am Tag arbeiten? Du hast deinen Job verloren und es fehlt noch Lohn? Du sorgst dich um deine Gesundheit, hast aber keine Krankenversicherung? Du hast wegen deines Aufenthaltsstatus Angst, ärztliche Hilfe aufzusuchen?

Wende dich an uns! Die UNDOK-Anlaufstelle informiert dich, wie du deine Rechte als Arbeitnehmer*in einfordern und durchsetzen kannst – anonym, kostenlos und in verschiedenen Sprachen. Denn ob mit oder ohne Papiere: Sozialversicherungsgesetze, Arbeitsrecht und kollektivvertragliche Mindeststandards gelten für alle Menschen, die hier arbeiten!

Das Wissen um die eigenen Rechte ist die wichtigste Voraussetzung, um sich gegen Arbeitsausbeutung zu wehren. Aber: Nicht immer und nicht alles kann auf dem rechtlichen Weg durchgesetzt werden – insbesondere, wenn du aus einem Land außerhalb der EU kommst.

Manchmal kann Organisierung mehr bewirken. Es gibt viele Möglichkeiten, dir Gehör zu verschaffen und auf schlechte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen: Austausch mit anderen Kolleg*innen, die Öffentlichkeit informieren, eine Kampagne planen, eine Aktion durchführen. Nur gemeinsam können wir Macht aufbauen, um uns gegen Ausbeutung zu wehren. UNDOK unterstützt dich und deine Kolleg*innen, wenn ihr euch organisieren wollt – mit Vernetzung, Wissen und Weiterbildung.

UNDOK ist eine Initiative von Gewerkschaften, der Arbeiterkammer Wien, der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, NGOs sowie migrantischen Selbstorganisationen und antirassistischen Aktivist*innen. www.undok.at